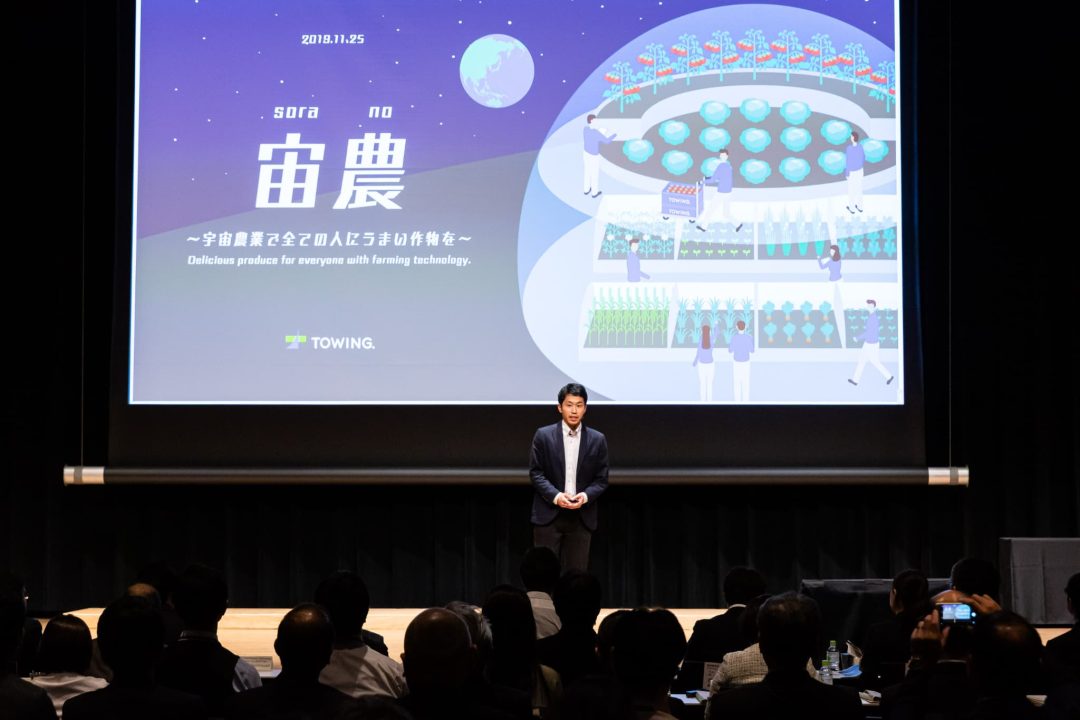

宇宙でおいしい野菜を 育てたい!

株式会社TOWING

(愛知県刈谷市/名古屋市)

April 01. 2025(Tue.)

未来へ繋がる新しい取り組みをおこなっている企業や団体を訪ねるこのコーナー。

今回は、宇宙での食糧生産を目指すスタートアップ企業「株式会社TOWING(トーイング)」をご紹介します。愛知県刈谷市にある同社の研究農園で、CEOの西田宏平さん、CTOの西田亮也さんにお話をうかがいました。

TOWINGの実験農場。

目指すは、宇宙と地球の

食糧問題解決!

株式会社TOWINGは、2020年2月に設立された名古屋大学発のスタートアップ企業です。ミッションは「持続可能な超循環型農業を地球・宇宙双方で実現する」こと。宇宙での農業とは、まさに未来社会を描く夢のある事業です。

キーとなるのは「土壌」。植物の炭などのバイオ炭(多孔体(※))に微生物を定着させる「高機能ソイル技術」を活用し、人工土壌をつくることで、月や火星など他の惑星での農作物の栽培を可能にしようという取り組みです。

またこの研究は、地球上での農業をサステナブルに発展させる可能性も秘めており、地球の食糧問題にも大きく貢献しうるのです。

TOWINGが実証をおこなっているのが、刈谷市にある研究農園です。ここでまず、CEOの西田宏平さんに同社の設立のきっかけや思いを伺いました。

※多孔体:内部に細かな空洞や穴を持つ物体

兄弟で夢中になった

あの漫画作品が原点

「宇宙に興味を持ったのは、私が中学生の頃に連載が始まった『宇宙兄弟』という漫画でした」(宏平さん)

もともとはプロ野球選手を目指す野球少年だった西田CEO。しかし限界を感じて、ほかの道を模索していたときにこの作品と出会い、夢中になったといいます。同時に、弟の亮也さんも『宇宙兄弟』の虜に。兄弟揃って、将来は宇宙に携わる仕事がしたいと思うようになったそうです。

亮也さんは現在、名古屋大学大学院環境学研究科博士課程に在学しながら、TOWINGのCTO(最高技術責任者)を務めており、当時の兄弟の思いは現実のものとなったのです。

地元の高校を卒業すると、名古屋大学理学部地球惑星科学科に入学。宇宙や地球の成り立ちになどについて学び研究する、憧れの世界に足を踏み入れました。

一方で「農業」という面については、祖父母が農家だったことが大きく影響していると言います。

「子どもの頃は、畑からトマトをもいで、サラダにして食べるといった生活をしていて、その味が当たり前だと思っていました。大学生になり親元を離れ自炊するようになり、スーパーで買った野菜は、同じトマトでも味が全然違っていました。この差は何だろう?と興味が湧きました」(宏平さん)

ノスタルジーではなく、“なぜ?”を解き明かしたいという研究者の目線。そこから「土」が作物に大きな影響を与えていることを知りました。

同時に当時、在学中の名古屋大学で、宇宙で農業をおこなう技術に取り組んでいる研究室があることを知り門をたたきました。

場所で過ごしたというお二人。

頼もしい仲間を得て

起業へ

こうして、「宇宙」と「農業」という西田CEOの中にあった2つの興味がひとつになりました。

新鮮な野菜を宇宙で育て、食べられるようにしたい。

研究者としてこの技術を追求する道もありましたが、実際に社会に実装していくには、ビジネスとして立ち上げなければならないという思いに至ります。

「大学卒業後、農業分野の研究開発も行っている大手メーカーに就職した後、そこで新規事業として立ち上げました。社内外のコンペに参加する中で、優秀な方々に巡り会うことができました」(宏平さん)

そうして2020年2月に株式会社TOWINGを設立。CTOの弟・亮也さんをはじめ5名のコアメンバーとともにスタートしたのです。

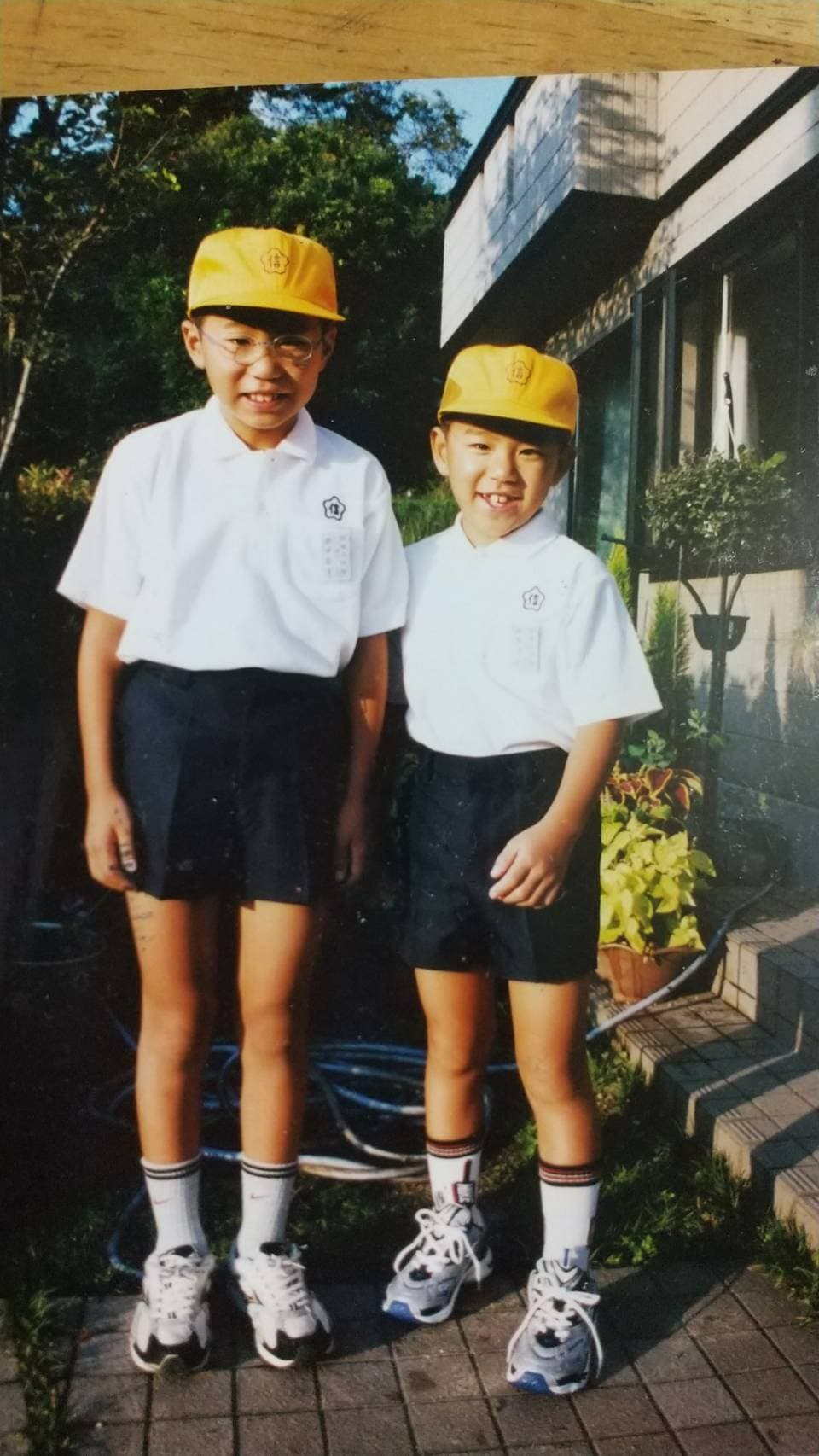

「S-Booster」にて上位入賞。

作成した西田兄弟の写真。

「高機能ソイル技術」から

生まれたオリジナル商品

「宙炭(そらたん)」

TOWINGの事業でキーとなる「高機能ソイル技術」とは、植物などから生成されるバイオ炭に微生物を付加・培養させる技術です。多孔体であるバイオ炭の無数に空いた小さな穴に土壌微生物を住まわせることで、人工的に土壌をつくるのです。

例えば、月に人が住むとなると、食糧をどのように供給するかという大きな問題が生じます。作物を栽培するために地球から土を運ぶとなると、労力も費用も莫大にかかってしまうため、現地での“土壌づくり”が必要です。そこで力を発揮するのが「高機能ソイル技術」です。

「多孔体に微生物を付加・定着させる技術は、名古屋大学と国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)が開発したものです。それを応用して、良い菌を入れてより高い機能を付与し、量産を可能にして実用化しました」(宏平さん)

そうして生まれたのがTOWINGの主力商品である高機能バイオ炭「宙炭(そらたん)」です。

原料にした「宙炭」。

「宙炭(そらたん)」が

土壌問題を解決する

「宙炭」の元となるバイオ炭は、地球温暖化防止対策に有効であると注目されています。

原料となるもみ殻や家畜の糞は、本来であれば廃棄・焼却処分されるもので、未使用バイオマスと呼ばれています。未使用バイオマスをアップサイクルして製品化することで、焼却によるCO2の排出が減り、脱炭素に貢献します。さらに、バイオ炭は原料の植物が成育の過程で吸収していたCO2を閉じ込めるといった面で、農園での炭素固定にも寄与します。

「宙炭」は、このバイオ炭の中に土壌由来の微生物を住まわせ、有機肥料と合わせたもの。

「日本の農業はこれまでも、そして今も、化学肥料に頼ってきました。化学肥料を作る過程で化石燃料が使われており、結果的に農業は多くのCO2を排出しています。また、有機肥料を使える土壌に転換するには時間がかかるうえ、その間は作物の生産ができなくなってしまいます」(宏平さん)

通常、作物が育つ土壌を作ろうとすると3〜5年を要しますが、TOWINGの「宙炭」を使うと約1ヶ月で良質な土壌になるとのこと。

休耕田の活用がしやすくなったり、連作ができるようになったり、“時間の短縮”は農業にとって大きなメリットとなりえるのです。

「宙炭」に生まれ変わる。

誰もが実用できるように

試験導入を重ねる

現在、実際に全国の農家で「宙炭」を利用した作物栽培システム「宙農(そらのう)システム」の試験導入がおこなわれています。

「主に、農業法人のみなさんにご協力いただいています。そこでできた野菜の販売も少しずつですが始まっています」(宏平さん)

現場からは、どのような声が上がってきているのでしょうか。

「大きく2つあります。一つは、『宙炭』を使うことで収穫量が増え、作物の品質も向上するといった効果が表れているという点です。だいたい20%から、多いところだと約70%も収穫量が増えたところがあります。一方で、『宙炭』を散布する装置が必要だったり、農家さんが効果的に使えるようになるには勉強していただかなくてはならなかったりと、ハードルを感じられるところもあります。我々がノウハウをどのように伝えればよいのかも含めて、試験導入の中で知見を積み上げているところです」(宏平さん)

すき込み、野菜の育成が可能な農地に転換させた。

技術面で支える弟

西田亮也CTO

TOWINGが運営する刈谷農園は3つのハウスからなり、そのうちの1つのハウスで土壌の生成を、残りの2つのハウスで「宙炭」を使った作物の生産を行っています。

今回は、このハウスの中を見学させていただき、CTO(最高技術責任者)の西田亮也さんからお話を伺いました。

「私は、弊社がおこなっている研究の全般を監督しています。どのような戦略をたてて、どのような試験をするか、といった計画づくりから、大学での研究、農園での作業まで幅広く担当しています」(亮也さん)

現在、名古屋大学大学院で人工土壌の研究をおこないながら、TOWINGの事業に参画している亮也さん。もともとは工学部で構造設計を学び、航空用の材料づくりなどを専門としていたそう。

「土壌づくりも、水持ちや水はけ、穴がどのように空いているかなど、やはり物理性が大きく作用する分野なので、根底は同じです」(亮也さん)

ハウスの中で栽培している野菜は、土嚢袋に一株ずつ分けられているか、プランターに小分けして育てられています。これは、それぞれ「宙炭」の割合を変えたり、原料が違うもので試したり、細かく条件を変えているから。

「この農園では、主にもみ殻の『宙炭』をメインで使用していますが、例えば鶏糞などほかのバイオマス資源も同じように炭に変えて利用できます。ただ、材料それぞれにクセがあるので、品質を均一にするためには、まだまだ研究が必要です」(亮也さん)

また、土壌側の条件もさまざま。どんな土壌でも効果を保証できるようになるには、まだ課題が山積しています。

来たりしているという西田亮也さん。

変えて栽培実験をおこなう。

分けて育成している。

TOWINGのシステムを

農業のスタンダードに

西田宏平CEOは、「宙炭(そらたん)」は「これからの農業のスタンダードになると思っています」と語ります。

日本、世界、そして宇宙も視野に入れているTOWING。その際に課題となるのが「宙炭」を生成する工場です。

「すべての地域に工場を造っていくと、いくら資金があっても足りません。なので、たくさんもみ殻を出しているJAさんや、鶏糞を出している養鶏場などに、残渣(ざんさ)を資源として活用しませんかと提案し、「宙炭」の生成工場を持っていただく。私たちは、炭の品質管理や工場のメンテナンス、地域で「宙炭」をどう使っていただくかといったプランニングをおこなう。そのようなビジネスモデルを考えています」(宏平さん)

海外展開への足がかりを現在調査しており、将来的に一般販売を目指す予定。

体制が整ってきました」と西田宏平CEO。

無人販売をおこなっている。

すでに、“月の砂”を

模した素材で実験成功

TOWINGの事業への注目度は高く、大企業も参加する宇宙利用のプロジェクトに同社も名を連ねています。

その中で、2022年に話題となったのが、月の模擬砂を使った農作物栽培の実証実験に成功したニュースです。

「月の砂は非常に粒子が細かくて微生物が住むことができません。そこで大手建設企業の株式会社大林組と宇宙航空研究開発機構(JAXA)が開発した技術を活用して、細かい砂を固めて加工し、私たちが設計した多孔体にして“土壌化”したのです。そしてその土壌を使った小松菜の栽培に成功しました」(宏平さん)

他の企業とのつながりが広がり、それぞれの得意分野を活かすことで夢が現実に近づいていく。そんな実感を得ているそう。

小松菜の栽培に成功。

一歩一歩、

憧れの宇宙へ

最後に、これからの目標について、西田兄弟に聞いてみました。

「『宙炭』が地球上のどこの農家にも取り入れられて、農業由来の環境負荷が低減される。そんな未来になると嬉しいですね。そして、今取り組んでいる成果をしっかりと宇宙まで持っていくところまでは確実に成し遂げたいです」(亮也さん)

「最近、中国の研究機関が月に水があることを発見するなど、宇宙に関するさまざまなデータが溜まってきています。きっと将来、月や火星に人が滞在する未来がやってくるはずです。私たちは、まずは地球でできることをやり、次に宇宙ステーションで、そして月面でと、時間はかかるかもしれませんが、一つひとつ成果を出していくことが大切だと思っています」(宏平さん)

- 株式会社TOWING

- 2020年2月設立。「持続可能な超循環型農業を地球・宇宙双方で実現する」をミッションに高機能バイオ炭「宙炭(そらたん)」の製造・販売や「宙炭」を使った環境に優しく生産性の高い農業システムの普及、また宇宙での食糧生産の実現を目指している。

- 愛知県名古屋市千種区不老町1番

国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学インキュベーション施設(本社)