中部地域の注目パーソンにインタビュー!

今ある渋ビルを愛し、

心惹かれる物語を多くの人に伝えていきたい!

名古屋渋ビル研究会

寺嶋梨里・謡口志保 (3/3)

June 23. 2025(Mon.)

「渋ビル」という言葉を聞いたことはあるだろうか。

「渋いビル」を略した愛称で、築50年から70年ほど、高度経済成長期に建てられた、一見地味だが、よく見ると味わい深いビルのことである。

中部地域にも数多く現存しており、それら渋ビルを“愛でる”活動をしているのが「名古屋渋ビル研究会」。

寺嶋梨里(てらしまりさと)さん、謡口志保(うたぐちしほ)さんの2人のユニットで、ライフワークとしてゆるやかに活動しているという。

現在は、1年に1冊のペースでリトルプレスを発行している。

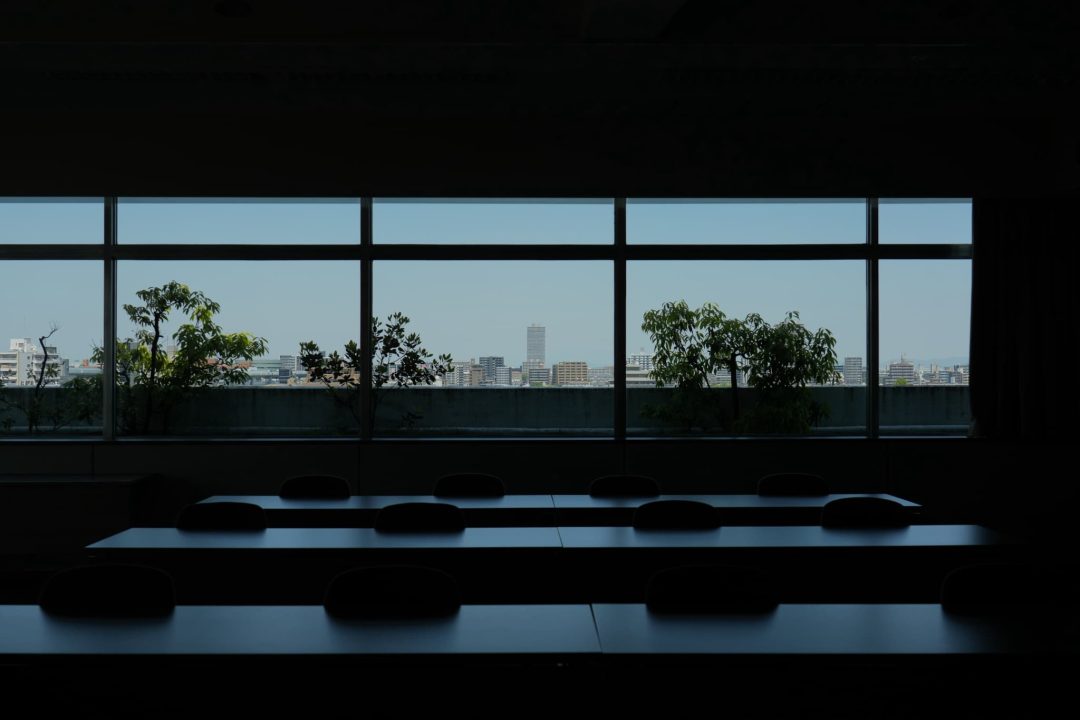

今回のインタビューと撮影は、名古屋市内の渋ビルのひとつであり、2人も愛してやまない「中産連ビル」でおこなった。

最終回は、渋ビルと街の関係性や渋ビルが2人にもたらすものについて、お話を伺った。

撮影協力:中産連ビル

https://chusanrenbldg.co.jp/

ー前回までの記事はこちら

「渋いビル」を愛でる「名古屋渋ビル研究会」とは? 名古屋渋ビル研究会 寺嶋梨里・謡口志保 (1/3)

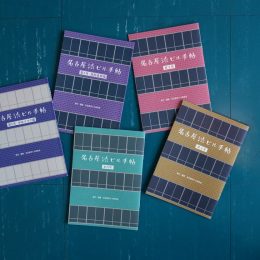

2人のビル愛をカタチにした「名古屋渋ビル手帖」 名古屋渋ビル研究会 寺嶋梨里・謡口志保 (2/3)

渋ビルから見えてくる

地域の特性

―全国に渋ビルと思われる建物は数多く存在しますが、その中でも中部地域ならではの特徴はあるのでしょうか。

謡口さん 比較的タイルが施されたビルが多い印象です。岐阜県の多治見や愛知県の瀬戸といった焼き物の産地が近いので、タイルを特注する時に、オーダーやサンプルの確認がしやすかった、とタイル商社の方から伺ったことがあります。ビルの設計や施工に関わった人たちは、どんなタイルを張ろうか想像しながらサンプルが焼き上がるのを楽しみにしていたのではないでしょうか。

寺嶋さん 1960年代は全国的にビルブームでもありましたが、中部地域の場合は、そこに災害が引き金となって、木造から鉄筋コンクリートへの建て替えが広まったとも考えられます。1959年の伊勢湾台風で木造の住宅やオフィスが傷んでしまい建て替えを余儀なくされた時、鉄筋コンクリート造を選んだところが多かったのでしょう。法人も個人も経済的には相当頑張ったはずです。

謡口さん この時代に、行政主導型の大規模な商業ビルから、民間型の小規模な自社ビルや自宅兼オフィスなどが、数多く建築されました。さらにいえるのは、ビルとして建てられた喫茶店も多いことですね。名古屋の喫茶文化と渋ビルの関係性は同志のようなものだといえます。

寺嶋さん 渋ビルが建築された時代と喫茶店が栄えた歴史が重なっていますから、渋ビルと喫茶店はセットで楽しむことができますね。

渋ビルを語り始めると止まらないおふたり。

名古屋から飛び出して

地方都市に出掛ける研究活動

―名古屋市以外にも、活動を幅を広げていらっしゃいますよね?

寺嶋さん 今までに、愛知県豊橋市・蒲郡市・岡崎市・刈谷市・春日井市・犬山市・安城市などで、たくさんの渋ビルと出会ってきました。

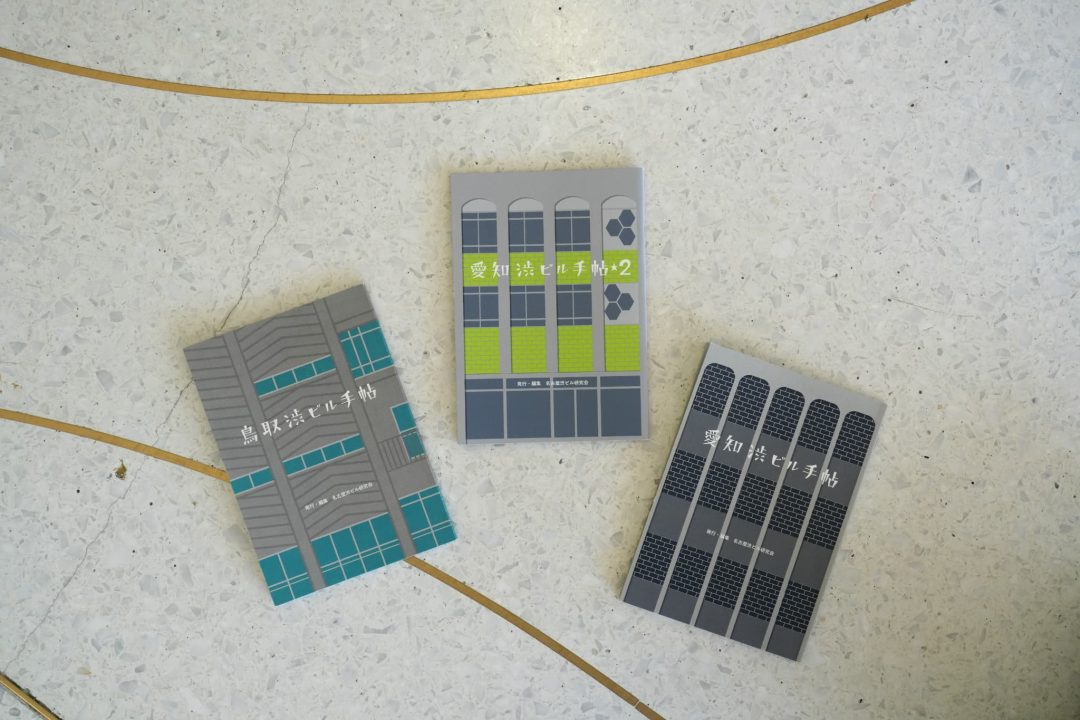

謡口さん 私の出身地である鳥取も「鳥取渋ビル手帖」として特集しました。また愛知県一宮市で1970年ごろにほぼ同時期に100棟のビルが建てられた「一宮せんい団地」については、「愛知渋ビル手帖」で特集を組んだこともあります。

寺嶋さん 「一宮せんい団地」をめぐるためのイラストマップを作成し、一宮繊維卸センター活性化委員会が主催の「せんい団地の渋ビルさんぽ」というイベントで、名古屋渋ビル研究会がガイド役となる「せんい団地の建物解説つきガイドツアー」を担当しています。

―渋ビルができた場所に特徴はあるのですか?

謡口さん 高度経済成長期に地方都市の駅前などでも多くのビルが建設されました。これからもそういったビルとの出会いを期待して、いそいそと出掛け、眺めて愛でて、記録していきたいと思います。

・・・・・

愛知県一宮市にあるビル「Re-TAiL(旧・尾西繊維協会ビル)」は、尾州の繊維産業の繁栄を今に伝えるレトロビル。「甲斐みのり わたしのまちのたからもの」でご紹介しました。→リンク

「渋ビルさんぽ」のガイドツアーの様子

写真提供:名古屋渋ビル研究会

「鳥取渋ビル手帖」「愛知渋ビル手帖(1&2)」。

もっと愛を深めて

「渋ビル」視点を伝えたい

―渋ビルについて、建築のこと以外で心惹かれることはどんなことですか?

謡口さん 新たに渋ビルを発見した時、オーナーに話が聞けるようなら建築当時のことなどをインタビューしています。どのような経緯でビルが建てられたのか、そこでどんな暮らしがされてきたのか、聞いた話から想像をふくらませて楽しんでいます。すべてのビルに固有の物語があって、その物語は時代とともに更新されているはず。私たちの活動で、そんな物語を少しでも記録することができるなら、と思います。

寺嶋さん ビルが取り壊されて更地になると、そこに何があったのか思い出せないということがよくありますよね。そんな時、記憶の片隅に渋ビルを残したい。私たちの活動や手帖がその一助になっていくとしたら、とても嬉しいです。

―では、渋ビルを残そう、取り壊すのではなく使い続けよう、という活動に発展していくのでは?

謡口さん 古い建物を使いながら残すのは本当に大変なことです。その苦労は私たちの想像をはるかに超えていると思います。建築には、経済面、デザイン面、機能面など、いろいろな見方があります。その中で、ひとつの見方として伝わればいいな、と思います。

寺嶋さん 渋ビルの保存活動をしたいわけではなく、今あるものに眼差しを注いで、記録して残していきたい。本当にその純粋な気持ちだけなのです。

謡口さん 渋ビル研究活動は、最初は自分たちの「好き」がきっかけの発信だったように思います。それが手帖の発刊やイベントなどを経て、今ある建物とそこに綴られてきた物語を残し、より多くの人に伝え、楽しんでもらいたい、と思うようにはなってきました。

寺嶋さん 渋ビル愛がある限り、というか愛はなくならないと思いますが、これからもっと愛を深めていきたいですね。

切り取ってみているようで好き」

と寺嶋さん(左)と謡口さん(右)。

プロフィール

- 名古屋渋ビル研究会

- 寺嶋梨里(てらしま りさと)/謡口志保(うたぐち しほ)

- 寺嶋梨里さん/リノベーションを手掛ける会社で、グラフィックデザインと広報を担当。ロゴマークや色の使い方、窓の形やラインなど、デザインの視点で渋ビルを見る。「名古屋渋ビル手帖」では撮影、デザインを担当。 謡口志保さん/ウタグチシホ建築アトリエ主宰 一級建築士。新築住宅やリノベーションを手掛ける建築家。過去の建築技術や職人の手技など、建築の専門知識で分析しながら、渋ビルを見る。「名古屋渋ビル手帖」ではテキスト執筆、ビル料理を担当。

- https://www.instagram.com/shimeji_dx

- 名古屋渋ビル研究会

- 2011年に結成した、名古屋の渋ビルを愛でる研究会。2人でまち歩きをしながら渋ビルを探し、眺め、調べ、愛で、撮影し、記録している。年に1冊のペースで、渋ビルの魅力について発信するリトルプレス「名古屋渋ビル手帖」の制作・発行をおこなっている。