中部地域の注目パーソンにインタビュー!

地域のつながりを育む

ライ麦ストロープロジェクト

クラフト作家

上原 かなえ

(3/4)

February 25. 2025(Tue.)

長野県北佐久郡御代田町を拠点に、自身でライ麦を育て、その藁からつくるフィンランドの伝統装飾「ヒンメリ」で注目を集めているクラフト作家・上原かなえさん。地元でワークショップの開催や福祉施設「やまゆり共同作業所」と連携してライ麦ストロー制作など、精力的に活動の幅を広げている。

第3回目の今回は、上原さんが大切にする地域との関わりについて聞いた。

ー前回までの記事はこちら

手しごとと向き合い始めた原点とは クラフト作家 上原 かなえ(1/4)

留学をきっかけに出会った「ヒンメリ」へのこだわり クラフト作家 上原 かなえ(2/4)

ライ麦ストローの制作は

母との思い出がきっかけ

御代田町で暮らす人たちとつながりができるなかで、上原さんが2020年から新たに始めたのが「MIYOTAライ麦ストロープロジェクト」だ。

この地にで住み始めた頃、見よう見まねでライ麦の栽培を始めた頃に地元の農家さんに声をかけてもらい、少しずつ制作活動の輪を広げていった。

「農作業を手伝ってもらうなかで、私だけの活動にしてはいけない。携わってくれる人にきちんと恩返しができるものにしたいと思うようになっていきました」

自然のサイクルに合わせた形で何かできないか。

そんな風に考えている時、上原さんの母が「昔の喫茶店はストローが麦わらだったんだよ」と話していたのを思い出した。そして、きれいな麦が収穫できた時、「これはストローになるんじゃないか」とひらめいたという。

上原さんが作品の素材にするのは、茎の細い部分のみである。それ以外の太い部分をストローとして活用できれば、地域の人たちにお返しができるプロダクトになる。

こうして、ライ麦ストローのプロジェクトが動き始めることとなった。

検品作業をおこなう上原さん。

高齢者や障がい者と

一緒にものづくりをおこなう

地域の人たちとともに何かをつくりたい。

そう考えた上原さんは、ライ麦を一緒に育てる農家の母親が通うデイサービス施設を紹介してもらった。そこに通う人たちは、普段から切り細工に取り組んだり、あずきのさやから豆を取り出す作業を請け負ったりしていた。

そこで、この施設の人たちにストローの制作を依頼することにしたのである。

その後、デイサービス施設と同じ社会福祉協議会が運営する「やまゆり共同作業所」の存在を知った上原さんは、施設利用者である障がいを持った人たちにも仕事をお願いした。

やまゆり共同作業所に依頼していることの一つが、ストローを適当な長さに切る作業である。ただ、すべて天然素材のため、工業製品のように形が整っているわけではない。そのため、過度な正確さを追い求めず、コップの中で不自由なく使える程度にカットしてもらっているという。

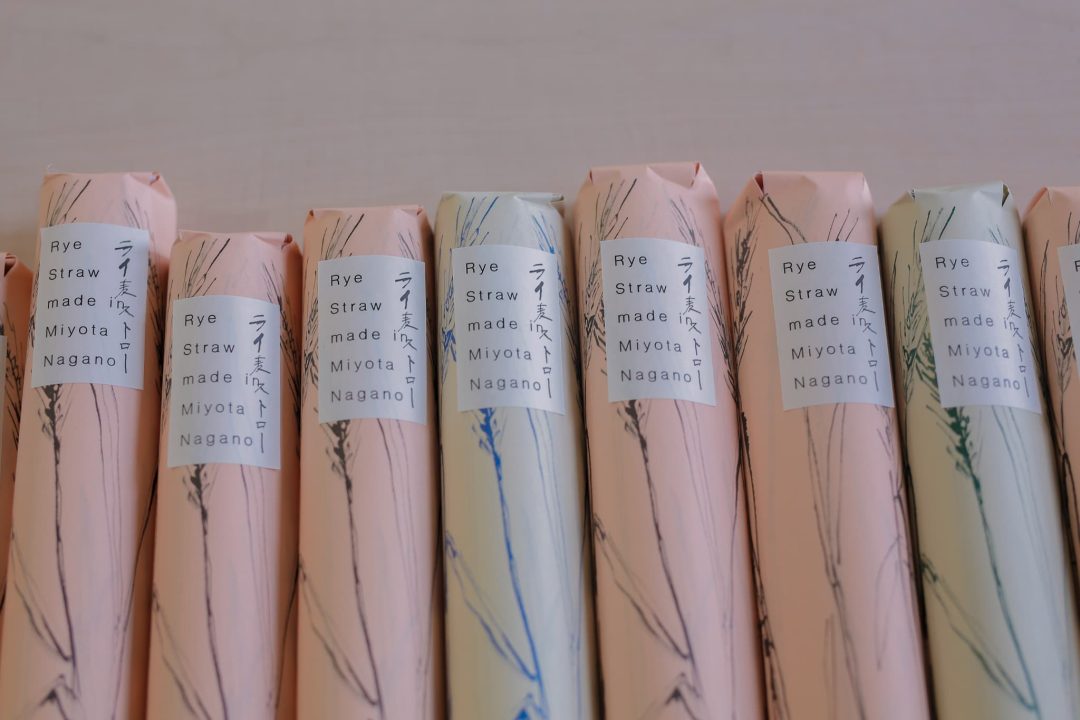

このほかにも、流水による洗浄、煮沸消毒、フードドライヤーでの乾燥、商品のラッピングなど、ほぼすべての工程を委託している。

「もう4年くらいが経ち、細かい作業も高いクオリティでやっていただいています。みなさんからスムーズにできる方法を提案してもらうこともあります」

今では、上原さんが自ら手を動かすのは最終的な検品作業くらいだという。

パッケージのデザインまで

地域で完結するプロダクトを

「MIYOTAライ麦ストロープロジェクト」における上原さんの主な役割は、商品を利用してくれているカフェなどで使い心地を聞き、それを制作側にフィードバックすること。

「『お子さん向けに使える、もっと短いサイズも欲しい』とお願いされ、今までは小さすぎて省いていたものも業務用として販売しています。こうした外とのコミュニケーションを担うのが私の役目ですね」

茎の細い部分がヒンメリになり、それ以外の部分がストローになる。町の人たちとワークショップをしたり、手芸の材料として販売したりして、利益を上げて活動を回していく。もちろん、実った部分はパンになったり、来年につなぐ種になる。自然のものを余すところなく使う。それが上原さんの目指している姿である。

「捨てられてしまうことも多い麦わらに『価値』を付け商品として販売し、高齢者や障がい者のみなさんの仕事につなげていく。そのためには、その価値についてきちんと伝えていくことが大事だと思っています」

そのため、パッケージにもこだわった。パッケージにはプラスチックを使わず、デザインやイラストも同じ地域で暮らすクリエイターに依頼。

「イラストレーターの塩川いづみさんに、私がつくった麦わらを持ち帰ってもらったんです。すると、それを割いてむぎペンをつくり、墨を付けてイラストを描いてくれました」

上原さんが手掛けるライ麦ストローは、この地域ですべてが出来上がっているプロダクトなのだ。

手に取りたくなるおしゃれなデザイン。

ライ麦ストローづくりが

地域の人たちの張り合いに

「MIYOTAライ麦ストロープロジェクト」の想いに共感し、今では多方面から「使いたい」と声が寄せられるようになった。なかには大手カフェチェーンからの誘いもあったそうだが、そもそも安定的に生産できるものではないので、大きな展開は難しい。

「それよりも、ふるさと納税の返礼品にしたり、街のイベントに出展して手に取ってもらったりとか。町の人がみんな知っている、それくらいの規模で続けることが大切なのではないかと思っています」

人口1万6,000人ほどの御代田町は、こうした活動をするうえでちょうどいい大きさなのだという。

「ほどよい規模のまちだからこそ、地域のことを自分事として捉えることができる。だからこのまちに溶け込むことができたと思うんですよね。今ではすっかり『ライ麦ストローの人』になっていますから」

取材で訪れた「やまゆり共同作業所」の壁には、利用者の一人が書いた「ストローを頑張りたい」というメッセージが掲げられていた。「こうやって張り合いにしてくれているのが何よりうれしいですね」と上原さんはうれしそうに語った。

プロフィール

- クラフト作家

- 上原かなえ(うえはら かなえ)

- 北欧に古くから伝わる手しごとを研究し、ペーパークラフトやヒンメリなど身近な素材を用いた作品づくりを続けるクラフト作家。長野県北佐久郡御代田町在住。ヒンメリの材料となるライ麦を種から栽培するほか、地域の福祉施設と連携してライ麦の茎をドリンク用ストローに加工する「MIYOTAライ麦ストロープロジェクト」も主宰。決して無理をしない、地域に根差したサステナブルな活動が、多くの人たちの共感を呼んでいる。

- https://www.instagram.com/miyota_ryestraw/