知っているようで知らなかった悩みに、専門家がお答えします

今日からできる

わが家の防災

(1時間目)

September 26. 2025(Fri.)

南海トラフ巨大地震をはじめ、大災害のリスクと常に隣り合わせにある災害大国・日本。防災の重要性は理解しているつもりでも「何からはじめたらいい?」「この備えで本当に大丈夫?」と不安に思う人も多いのではないでしょうか?

愛知県を拠点に、親子向けの防災イベントを企画&情報発信している「防災ママかきつばた」のメンバーとして活動する原田友紀さんと野中瞳さんに、家庭でできる災害に備えるコツを教えていただきました。

- 防災ママかきつばた

- 原田友紀さん(左) 野中瞳さん(右)

- 2016年設立の「防災ママかきつばた」のメンバーとして、主に乳幼児や親子向けに防災啓発をおこなう。 原田さんは2児のママで、管理栄養士・上級幼児食アドバイザーとしての目線からも防災に関するアドバイスを送っている。野中さんは男の子4人のママで、能登半島地震の際にボランティアとして現地へ赴いた経験を持つ。それぞれの専門・得意分野を活かした防災講座・講演・イベント出展で活動中。

- https://ameblo.jp/bosaimama/

- https://www.instagram.com/bosai_k/

ライフラインが途絶えた中で

「どう生きるか」をシミュレーション

相次ぐ地震や大雨など、大きな災害の恐怖にさらされることが多い昨今。「防災」の大切さを叫ぶ声も、年々大きくなっています。ただ、防災と聞くと情報量の多さに、ついつい難しく考えてしまったり、身構えてしまったりする人もいるかもしれません。どのような心構えでのぞめばよいでしょうか?

「『何か特別に備えなきゃ』『知識をつけなきゃ』と構えてしまうと、大変に感じてしまいがちです。でも、大変だからと言って後回しにしてしまっては本末転倒。例えば『1日電気やガス、水道などのライフラインが止まってしまったとしたら、自分ならどうする!?』と考えを広げていくことで、一つひとつ備えを増やし、知識も蓄えられていくと思います」(野中さん)

まずは住む地域や家の中に

潜む危険性を探る

「防災=非常食や道具を準備する」と考えがちかもしれません。ただ、それ以前に大切なことがあるとふたりは話します。

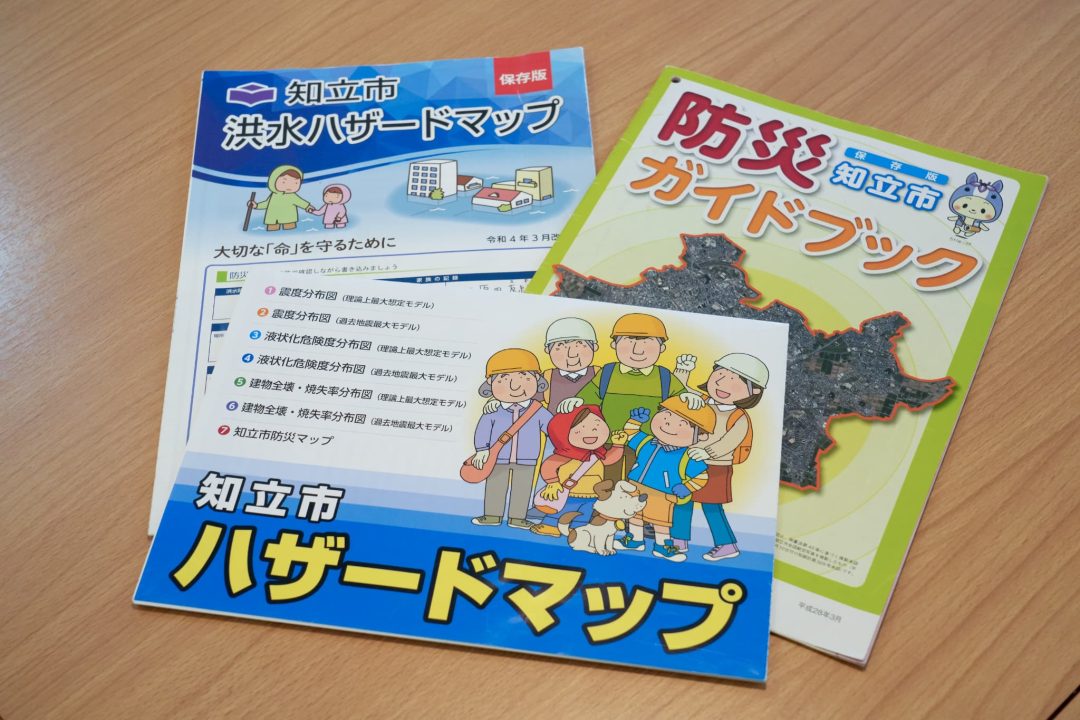

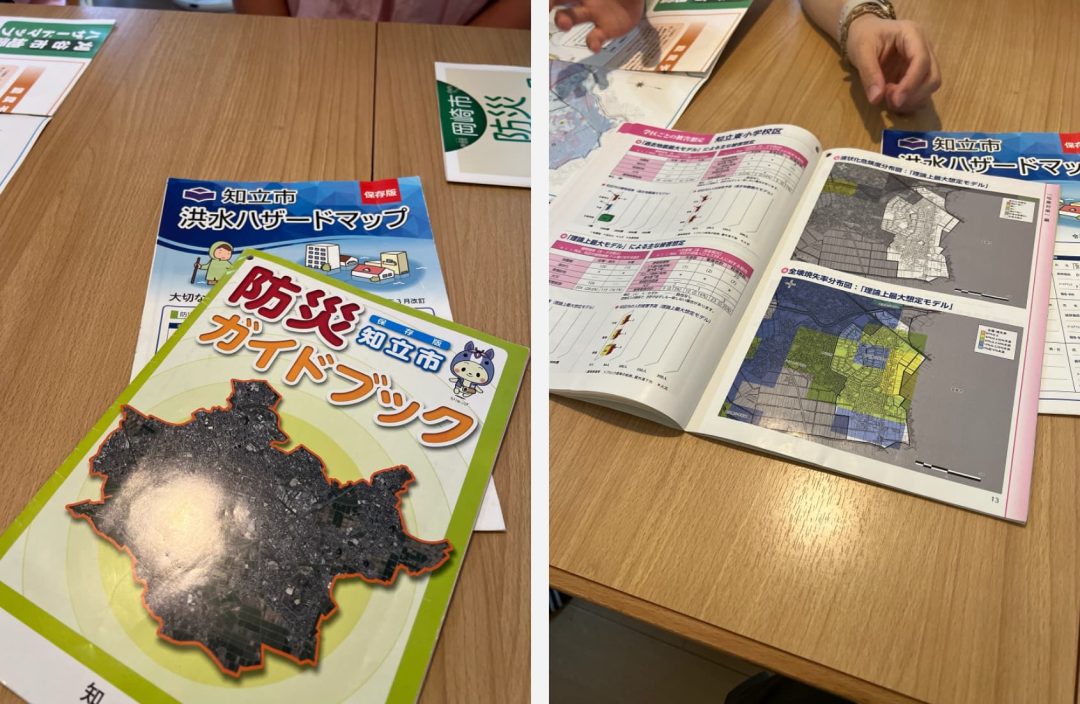

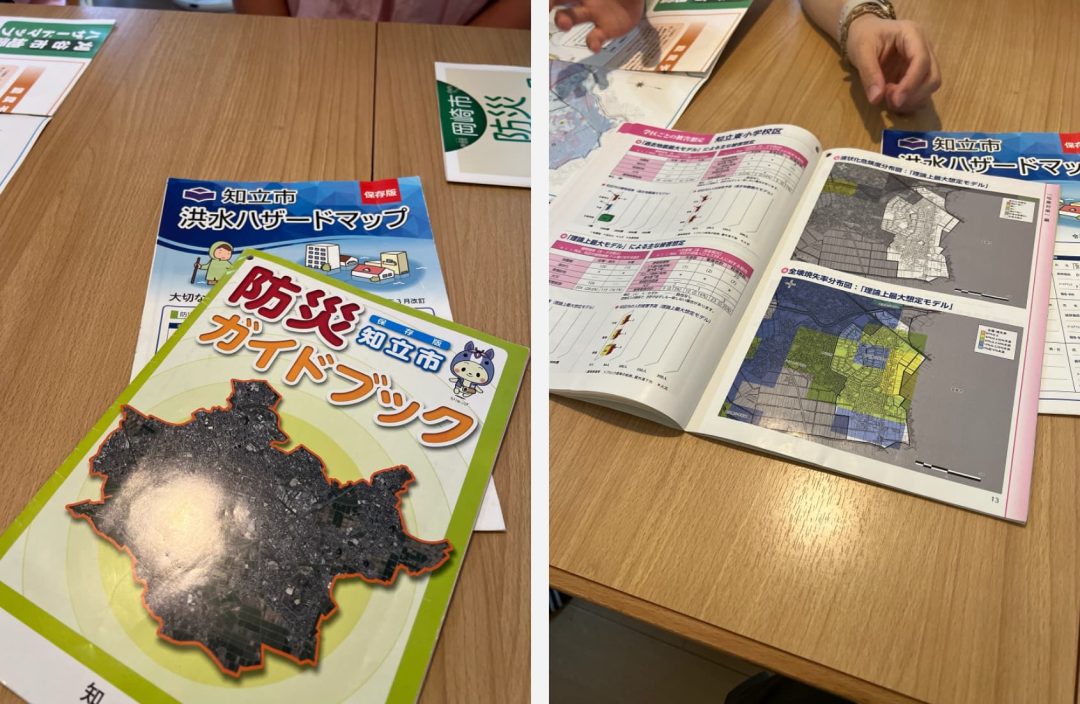

「津波や液状化現象、水害など、どんな危険が潜むのかは地域によってそれぞれで、備えるべき物事も異なります。ここで役立つのが『ハザードマップ』です。自然災害時の危険な場所や避難経路、避難場所を示した地図で、災害リスクを事前に把握するための重要なツールなんです。役所や役場で入手できますし、現在はWeb上でも公開されています。まずは、ご自身の住む地域を知ることからはじめましょう」(原田さん)

「どちらかと言うと防災グッズや非常食を増やすことを考えがちですが、実は『減らす』ことも大切です。もしものときに家の外へ避難できるよう、障害となるものは省きましょう。動線を確保するうえで、家具を固定することも大切です。震災時、家具の転倒が原因で命を落とすケースはとても多いのです」(野中さん)

「家の中の安全を確保することは基本ですね。災害の種類や規模にもよりますが、『在宅避難』で身の安全を守るケースが多いと思います。我が家では、耐震ジェルマットをあらゆる家電や家具の下に敷いています。大きめの家具や家電にはL字金具を使ってしっかりと固定。住居が賃貸などで壁に穴が空けられない場合は、粘着式の固定具もありますので、ぜひ検討してみてください」(原田さん)

市区町村によって異なるそうですが、これらの耐震・防振グッズは無償で配布されたり購入に補助金が出たりするケースがあるそう。一度、お住まいの自治体のホームページなどをチェックしてみてはいかがでしょうか?

子どもたちにも防災を

自然に意識させるアイデア

「お子さんがいる家庭では、目線を低くして安全チェックをおこなってみてください。大人にとっては危険を感じない箇所でも、子どもにとっては危険な場合も多いです」と、おふたりは、親子防災講師としての視点からもアドバイスをしてくれました。

「防災は、家族みんなを巻き込むことも大切です。定期的に家族で防災について話し合う機会を設けるようにしましょう」(原田さん)

原田さんの家庭では、非常食としてロングライフパンをストックしていますが、これは子どもたちの日頃のおやつも兼ねているとのこと。

「子どもたちは、同月に賞味期限を迎えるパンを自由に取ってOKとしています。『残り4つになったところで必ずママに知らせてね』と伝えていて、そうすると『少なくなったら補充』というローリングストックが自然とできるようになります。子どもたちを『防災』に参加させるひとつのアイデアです」(原田さん)